报告摘要:机理代谢模型为揭示基因型与表型之间的关系提供了重要工具,已广泛应用于细胞水平的代谢分析与设计。我们以模式生物酿酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 为研究目标,构建了基因组尺度代谢网络模型 Yeast8,并在此基础上引入更多生物过程和约束条件,例如蛋白质合成、分泌等,实现了对细胞代谢状态的定量模拟。为提升模型的覆盖范围与预测能力,我们结合深度学习方法,开发了 DLKcat 等工具,用于在全基因组尺度上预测酶动力学参数,从而显著增强了模型的表型预测能力,并拓展了其在合成生物学等领域的应用潜力。在人类系统层面,我们构建了动态的跨尺度的全机体代谢模型Human2,能够模拟20多个器官之间的代谢协同作用及其对超过18,000种食物成分的响应。该模型不仅为营养代谢研究提供了强有力的工具,也为疾病机制的解析和个体化治疗策略的制定奠定了坚实基础。综上所述,我们构建了一个从细胞到全机体、结合机理模型与人工智能技术的统一建模体系。该体系为数字细胞和数字人体孪生模型的开发提供了可扩展的技术平台,推动了系统生物学和精准医学的深入发展,应用前景广阔。

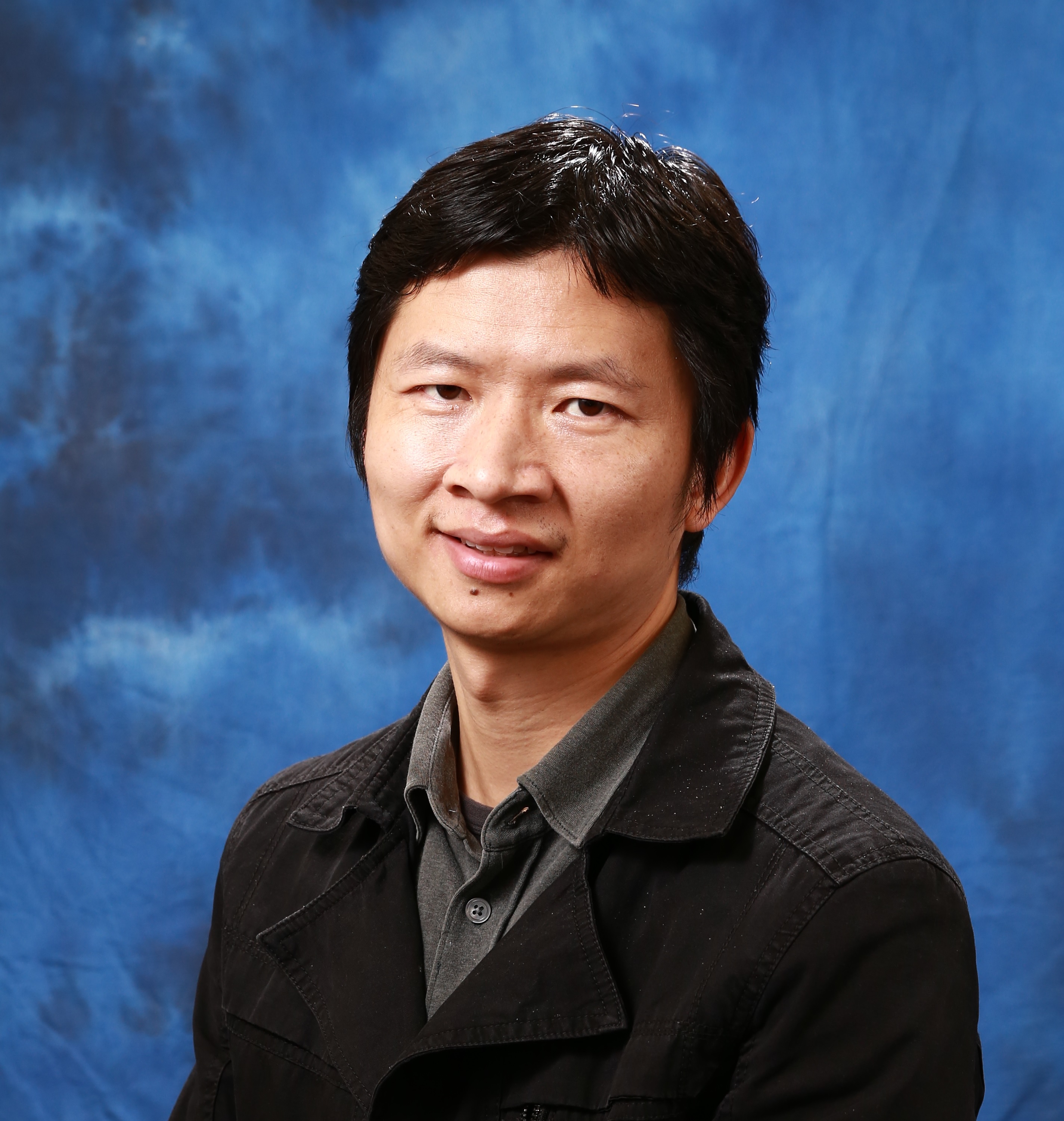

讲者简介:李斐然,清华大学深圳国际研究生院助理教授,博士生导师。曾获国家海外高层次人才(青年)项目、AI100青年先锋及《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”(中国区)等荣誉。2021年博士毕业于瑞典查尔姆斯理工大学,师从中国工程院外籍院士Jens Nielsen教授。长期致力于通过开发新方法和新技术分析生物大数据和研究生物系统,揭示内在机理,促进合成生物学和生物医药研究。近年来,共发表同行评议SCI论文20余篇,其中第一/通讯作者身份在Nature Catalysis,Nature Communications,Molecular Systems Biology,Nucleic Acids Research及PNAS等国际高水平期刊发表文章多篇。担任Advanced Biotechnology青年编辑以及Nature Biotechnology,Nature Genetics,PNAS及Nature Communications等期刊审稿人。